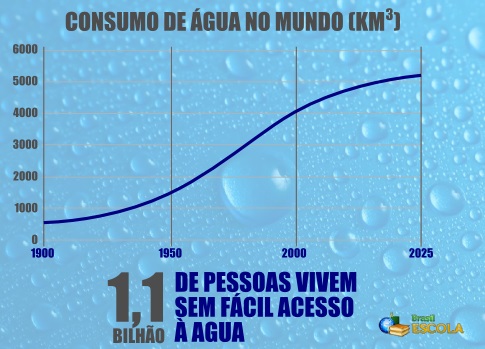

Um dos maiores desafios

ambientais é a iminência da escassez de água em diversas localidades e o

comprometimento das águas superficiais, cada vez mais submetidas ao

aumento da sua utilização para atividades econômicas diversas, em

especial a agropecuária, e poluídas pelo lançamento de efluentes urbanos

e industriais. Uma série de conflitos é provocadapela situação de

estresse hídrico, quando a oferta de água é menor do que a demanda, fato

recorrente em regiões como o Oriente Médio, norte da África ou mesmo no

sertão nordestino. Não apenas a falta de água, mas as dificuldades para

torná-la potável para o consumo humano também desencadeiam tensões

sociais. A subnutrição e o consumo de água contaminada representam os

maiores causadores de mortalidade infantil em todo o mundo.

No Brasil, o clima predominantemente

tropical e a dimensão do território brasileiro contribuem para o país

deter uma das maiores reservas de água doce do mundo, contando com 12%

da quantidade de água doce superficial disponível no planeta. Ainda

assim, o Brasil não tem um serviço de saneamento básico adequado a todo

esse potencial. De acordo com o Ministério das Cidades, no ano de 2010,

apenas 46,2% da população brasileira possuía coleta de esgoto. Na região

Norte, que concentra 70% das reservas brasileiras de água doce, os

dados são ainda mais alarmantes: apenas 6,2 % dos domicílios são

equipados por esse serviço.

A necessidade por um planejamento

integrado de políticas públicas e um maior engajamento da sociedade

precisa ter como referência uma legislação ambiental adequada. Essa

legislação está amparada em um conjunto de normas gerais que identificam

o padrão de qualidade das águas a partir de critérios técnicos. De

acordo com o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a qualidade

das águas pode ser medida de acordo com diferentes critérios e que podem

ser adaptados pelos órgãos estaduais. A ANA (Agência Nacional das

Águas) identifica sete índices principais utilizados no país:

1. Índice da Qualidade das Águas (IQA):Criado no ano de 1970, nos Estados Unidos, pela National Sanitation Foundation.

Desde o ano de 1975, a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São

Paulo) passou a utilizá-lo e, nos dias atuais, é o indicador mais

utilizado no Brasil. Seu maior objetivo é avaliar a qualidade da água

bruta para o abastecimento da população. Esse indicador analisa a

contaminação da água por esgotos domésticos, desconsiderando, por

exemplo, a presença de substâncias tóxicas. Os parâmetros utilizados são

de ordem física, química e microbiológica. São eles: oxigênio

dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DQO), coliformes

fecais, temperatura da água, ph da água, nitrogênio total, fósforo

total, sólidos totais e turbidez (redução da transparência).

2. Índice do Estado Trófico:Essa

classificação aponta diferentes graus de trofia, que significa a

presença excessiva de nutrientes na água, em especial fósforo e

nitrogênio, ela é perceptível pela proliferação de algas e a presença de

fortes odores e mortandade de peixes.

3. Análise de Balneabilidade:Estabelece estágios de qualidade da água para uso recreativo em praias, lagos e rios.

4. Índice de Qualidade de Água para a Proteção da Vida Aquática (IVA):Critério adotado pela CETESB que abrange a qualidade das águas da fauna e flora aquáticas.

5. Índice de Qualidade da Água Bruta para Fins de Abastecimento Público (IAP):

Critério criado em conjunto pela CETESB e SABESP (Companhia de

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), institutos de pesquisa e

universidades. Ele é formado pelo Índice de Qualidade das Águas (IQA),

parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas (por exemplo, o

chumbo e o mercúrio) e parâmetros que afetam a qualidade organoléptica

(cor, brilho, odor, sabor e textura) da água (presença de fenóis, ferro,

manganês, alumínio, cobre e zinco).

6. Índice de Qualidade de Água em Reservatórios (IQAR):Criado

pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) para analisar especificamente a

qualidade da água em reservatórios destinados ao abastecimento.

7. Índice de Contaminação por Tóxicos: Criado

pelo IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas), utilizando os

seguintes parâmetros: Amônia, Arsênio total, Bário total, Cádmio total,

Chumbo total, Cianeto livre, Cobre total, Cobre dissolvido, Cromo

hexavalente, Cromo total, Fenóis totais, Mercúrio total, Nitritos,

Nitratos e Zinco total.

Em geral, os poluentes lançados nos

rios são de fontes artificiais e naturais. As fontes artificiais incluem

o esgoto doméstico, água residual industrial (que inclui a água

residual de restaurantes, escritórios, hotéis etc.) e água residual de

criação de animais. As fontes naturais incluem os poluentes derivados

dos fenômenos ecológicos e outros (formações minerais venenosas,

colônias de microorganismos venenosos etc.). Outra atividade econômica

que compromete a qualidades das águas é a agricultura, que utiliza uma

grande quantidade de insumos (pesticidas, herbicidas, fertilizantes e

adubos químicos) que produzem substâncias que não são biodegradáveis e

podem permanecer no solo durante anos. Além da contaminação dos solos,

esses elementos contaminam as águas superficiais e subterrâneas,

carregando toxinas para outros ecossistemas.

A qualidade das águas muda ao longo do

ano em função de fatores meteorológicos e da eventual sazonalidade de

lançamentos poluidores e das vazões dos rios. À medida que o curso de

um rio avança em direção da jusante, a qualidade das águas melhora por

duas causas: a capacidade de autodepuração dos próprios rios,

principalmente através das quedas, e a diluição dos contaminantes pelo

recebimento de água com melhor qualidade de seus afluentes. Essa

recuperação, entretanto, atinge apenas os níveis de qualidade aceitável

ou boa. É muito difícil a recuperação ser total.

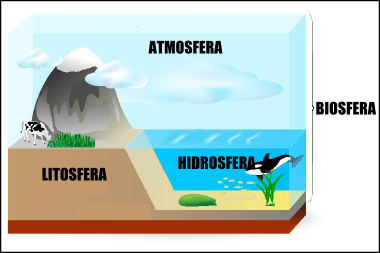

A redução da cobertura florestal também

é um fator que acarreta prejuízos para os recursos hídricos. Pelo

processo de interceptação da água da chuva pela copa das árvores, a

floresta desempenha importante papel na distribuição de energia e de

água à superfície do solo, afetando a distribuição temporal e espacial

da chuva e diminuindo a quantidade de água da chuva que chega

efetivamente ao solo. A ausência da cobertura florestal resulta em

alteração na capacidade de infiltração de água no solo. Consequentemente

ocorre um aumento do escoamento superficial em volume e velocidade,

favorecendo a lixiviação e a erosão dos solos, implicando na perda de

nutrientes, acúmulo de sedimentos em suspensão e consequente turbidez,

contaminação química proveniente das aplicações na agricultura e o

assoreamento dos cursos d'água.

Júlio César Lázaro da Silva

Colaborador Brasil Escola

Graduado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista - UNESP

Mestre em Geografia Humana pela Universidade Estadual Paulista - UNESP

Foto: Oswaldo Forte (O Liberal)

Foto: Oswaldo Forte (O Liberal) Fotos: Divulgação/Luciana Gatti/IPEN Brazil

Fotos: Divulgação/Luciana Gatti/IPEN Brazil